Dans le monde fascinant de l’agriculture, le cycle de l’azote joue un rôle central dans notre quête pour une fertilité optimale et durable. Alors que les agriculteurs et les paysagistes se confrontent à des défis environnementaux croissants, comprendre ce cycle naturel devient indispensable. Au cœur de ce processus, l’azote, élément clé de la vie végétale, traverse diverses transformations et interactions qui influencent directement la productivité de nos cultures. Cet article explore les différentes dimensions du cycle de l’azote afin de nous aider à fertiliser naturellement et à cultiver des écosystèmes plus résilients.

Qu’est-ce que le cycle de l’azote ?

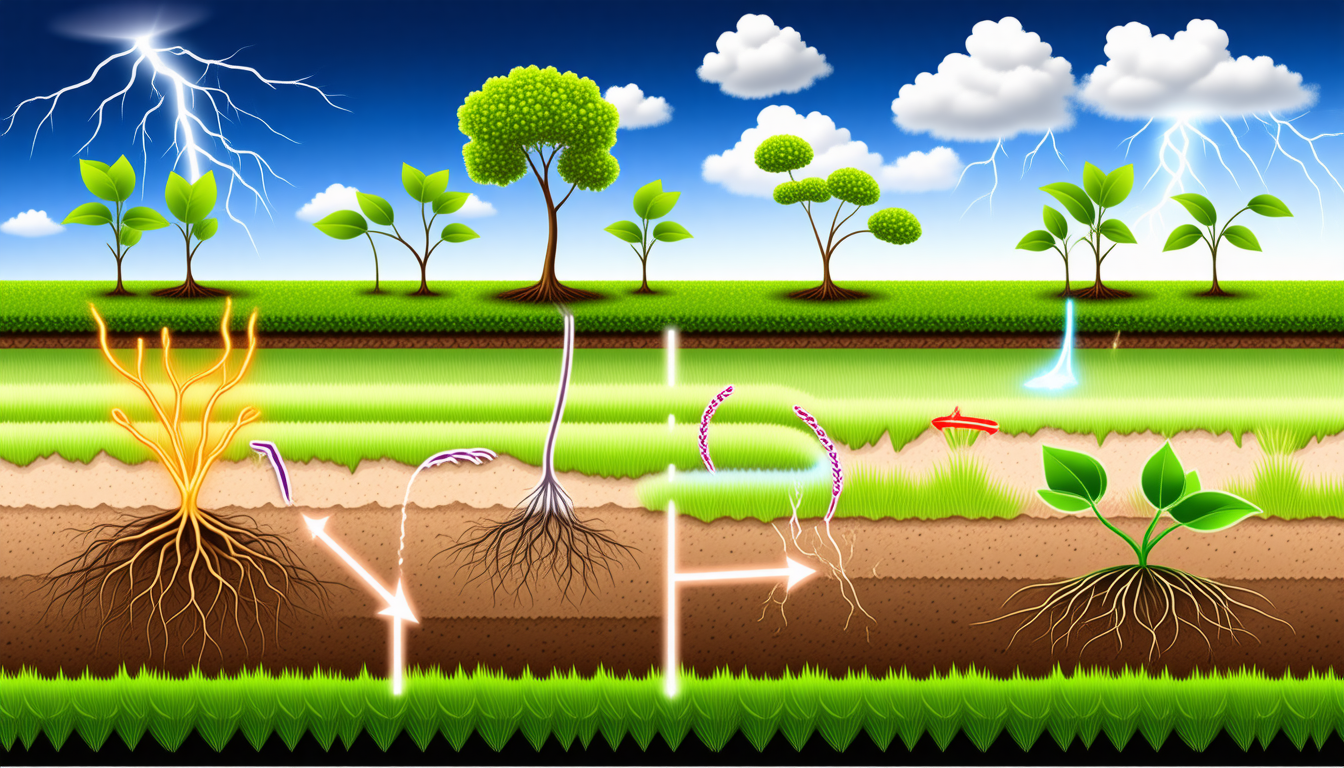

Le cycle de l’azote représente l’ensemble des processus par lesquels cet élément essentiel circule entre l’atmosphère, le sol, les plantes, et les organismes vivants. L’azote est essentiel à la synthèse des acides aminés et des protéines, ce qui en fait un élément indispensable pour la croissance des végétaux. Pour mieux saisir la complexité de ce cycle, il convient de le décomposer en plusieurs étapes clés :

- Fixation de l’azote : Ce processus transforme l’azote atmosphérique (N₂) en ammoniaque (NH₃), principalement grâce à des microorganismes et des bactéries fixatrices d’azote.

- Nitrification : Conversion de l’ammoniaque en nitrites (NO₂) puis en nitrates (NO₃), formes que les plantes peuvent facilement absorber.

- Assimilation : Les plantes absorbent les nitrates du sol pour les utiliser dans la synthèse de protéines.

- Dénitrification : Processus par lequel les nitrates sont convertis de nouveau en azote gazeux, permettant ainsi à l’azote de retourner dans l’atmosphère.

- Minéralisation : Libération de l’azote contenu dans la matière organique lorsque celle-ci se décompose.

Chaque étape du cycle de l’azote est interconnectée, et une perturbation d’une seule peut affecter l’ensemble du système. L’exemple le plus parlant est celui des cultures de légumineuses, comme le trèfle ou les pois, qui, grâce à leur capacité à fixer l’azote, enrichissent naturellement le sol. Cela favorise une fertilité naturelle et durable, essentielle pour maintenir l’équilibre de nos écosystèmes agricoles. Un profond respect et une compréhension de ces processus doivent guider les pratiques agricoles modernes.

Les différentes formes d’azote et leur origine dans le sol

Dans le sol, l’azote existe sous plusieurs formes qui varient en termes de disponibilité pour les plantes. Il est crucial de différencier ces formes afin de mettre en place des pratiques de fertilisation adaptées. Les deux catégories principales sont :

Formes organiques et inorganiques de l’azote

Les fertilisants peuvent être classés en deux grandes catégories :

- Azote organique : Il provient de la décomposition de matières organiques, comme le compost, le fumier ou les résidus de culture. Cette forme d’azote est généralement moins rapidement disponible pour les plantes, mais elle contribue à améliorer la structure du sol.

- Azote inorganique : Comprenant les formes minérales comme les nitrates et l’ammonium. Ces formes sont directement assimilables par les plantes, mais leur surplus peut être source de pollution.

Origine de l’azote dans le sol

L’azote dans le sol provient de différentes sources :

| Source d’azote | Type |

|---|---|

| Atmosphère | Fixation biologique (bactéries) |

| Matière organique | Minéralisation |

| Fertilisants chimiques | Engrais minéraux |

| Résidus de culture | Compostage |

Connaître ces origines nous permet de bien gérer l’azote dans nos systèmes agricoles, favorisant ainsi une fertilité durable et respectueuse de l’écologie. Un article complet sur les bienfaits du compost illustre parfaitement cette approche.

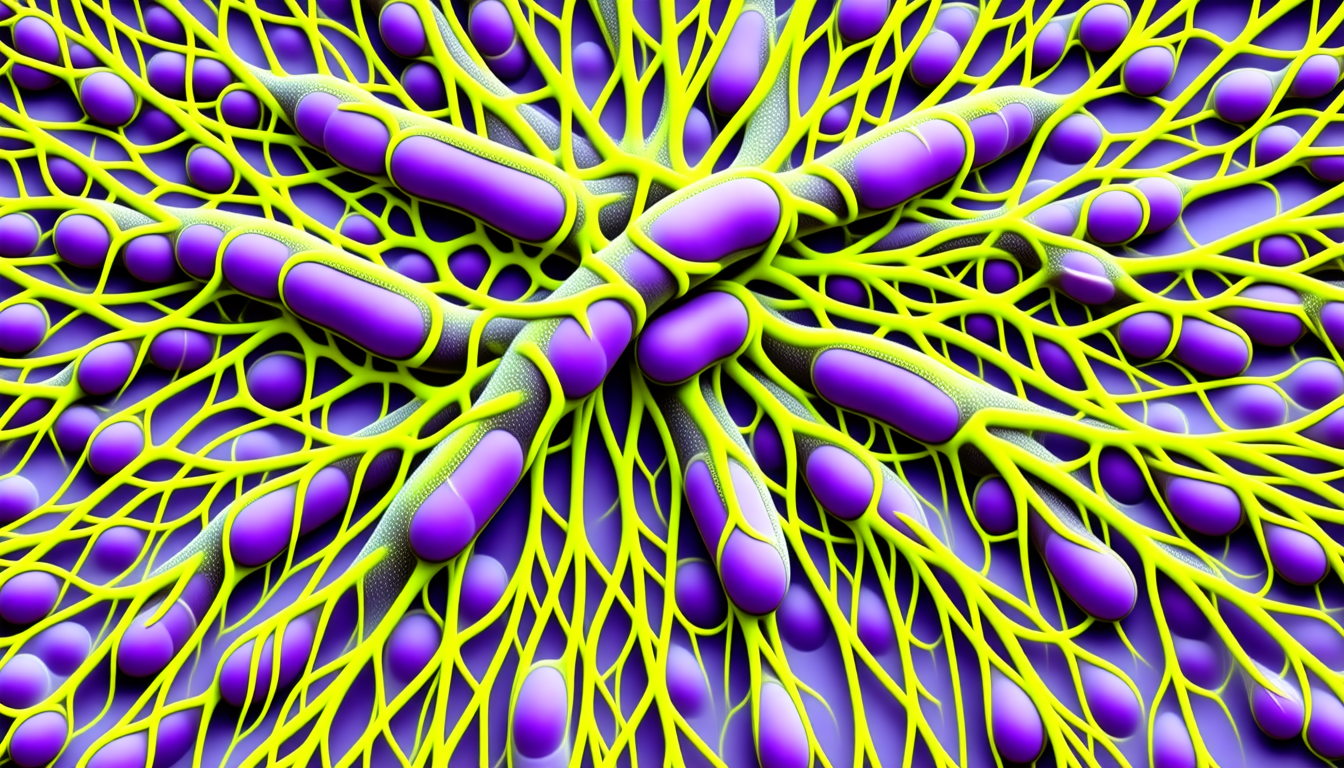

La fixation de l’azote : étape cruciale pour les plantes

La fixation de l’azote est l’un des premiers maillons de la chaîne vitale. Ce phénomène se produit grâce à certaines bactéries, dont les Rhizobium et les Frankia, qui s’associent avec des plantes spécifiques, notamment les légumineuses. Ces bactéries transforment l’azote atmosphérique en formes assimilables, permettant ainsi aux plantes de bénéficier directement de cet élément. Cette symbiose constitue une solution biodiverse clé pour augmenter la fertilité sans recourir aux engrais chimiques.

Rôle des bactéries fixatrices d’azote

Ces bactéries jouent un rôle fondamental dans le cycle azoté :

- Enrichissement du sol : En facilitant l’ajout naturel d’azote, elles améliorent la santé et la richesse biologique du sol.

- Réduction de l’utilisation d’engrais : Une meilleure gestion grâce à ces microorganismes permet de diminuer les apports en engrais chimiques, souvent polluants.

- Amélioration de la biodiversité : Leurs interactions créent un écosystème plus riche, favorisant la cohabitation d’autres organismes vivants nécessaires à un sol sain.

Cette capacité à intégrer l’azote atmosphérique directement dans la production végétale renforce également l’écologie végétale, positionnant ces légumineuses comme des plantes essentielles aux systèmes cultivés. En intégrant des cultures fixatrices d’azote dans la rotation des cultures, les agriculteurs optimisent le recours aux fertilisants écologiques.

Nitrification et assimilation : comment les plantes accèdent à l’azote ?

Après la fixation, l’azote doit être transformé pour être utilisé par les plantes, ce qui se fait à travers les processus de nitrification et d’assimilation. Ces étapes sont essentielles pour garantir une fertilité naturelle des sols.

Nitrification : transformation cruciale

La nitrification est un processus biochimique où des bactéries spécifiques convertissent l’ammonium en nitrites, puis en nitrates. Cette étape est cruciale car les nitrates représentent la seule forme d’azote que les plantes peuvent absorber efficacement :

- Bactéries responsables : Parmi celles-ci, on trouve Nitrosomonas et Nitrobacter.

- Importance du pH : Un sol acide peut inhiber ce processus, limitant ainsi l’absorption d’azote par les plantes.

- Facteurs influençant la nitrification : Humidité, température et type de sol.

Assimilation : accès à l’azote

Une fois que les plantes ont accès aux nitrates, elles commencent un processus appelé assimilation. C’est ici que les nitrates absorbés sont convertis en acides aminés, qui rejoindront la chaîne de synthèse des protéines, essentielles à la croissance :

- Importance primordiale : Un flux constant d’azote est nécessaire pendant la phase de croissance active des plantes.

- Conséquences d’un déficit : Un manque d’azote peut conduire à un ralentissement de la croissance, une mauvaise fructification, voire la mort des plants.

- Équilibre nécessaire : Trop d’azote également peut engendrer une croissance végétative excessive, rendant les plantes vulnérables aux maladies.

Pour en savoir davantage sur comment optimiser la fertilisation, consultez cet article sur les les rotations de cultures, qui met en avant l’importance d’une gestion éclairée des ressources azotées.

L’impact environnemental et sanitaire des excès d’azote

Un usage inadapté de l’azote peut entraîner de graves conséquences environnementales et sanitaires. Les excès d’azote, souvent dus à l’utilisation d’engrais chimiques, peuvent polluer les eaux de surface et souterraines, engendrant une série de problèmes dans les écosystèmes aquatiques.

Risques environnementaux liés à l’azote

Voici quelques exemples des impacts négatifs, que ce soit sur la biodiversité ou la qualité de l’eau :

- Pollution des eaux : Les nitrates s’accumulent dans les cours d’eau, provoquant des algues nuisibles, ce qui perturbe l’équilibre biologique.

- Acidification des sols : L’excès d’azote peut acidifier les sols, rendant d’autres nutriments moins disponibles pour les plantes.

- Effets sur la biodiversité : Une pollution intensive entraîne la perte de certaines espèces végétales et animales.

Conséquences sanitaires d’une surdose d’azote

Sur le plan sanitaire, un excès d’azote dans notre alimentation peut également avoir des conséquences préoccupantes :

- “Méthémoglobinémie” : Maladie provoquée par la concentration excessive de nitrates dans le sang, potentiellement fatale.

- Développement de maladies chroniques : Des recherches suggèrent un lien entre la toxicité des nitrates et certaines maladies.

- Importance d’une régulation : La gestion intégrée des ressources est primordiale pour éviter ces risques.

Une prise de conscience accrue et des méthodes d’agriculture durable sont donc essentielles, notamment grâce à des pratiques telles que l’utilisation de fertilisants écologiques et de nutriments verts.

Stratégies agronomiques pour une gestion durable de l’azote

Pour assurer une gestion durable de l’azote, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. L’objectif est de maximiser son utilisation tout en minimisant l’impact environnemental.

Optimisation de l’utilisation des engrais azotés

Une utilisation éclairée des engrais azotés passe par :

- Tests de sol : La réalisation d’analyses régulières du sol permet de déterminer les besoins réels en nutriments.

- Engrais à libération contrôlée : Utiliser des engrais qui libèrent l’azote progressivement contribue à une assimilation optimale par les plantes.

- Planification saisonnière : Adapter les apports d’azote selon la période de croissance des cultures.

Recours à des cultures fixatrices d’azote

Les légumineuses, comme les pois et les haricots, atteignent une notoriété croissante dans les systèmes de culture pour plusieurs raisons :

- Enrichissement naturel : Elles fixent l’azote atmosphérique, réduisant ainsi le besoin d’engrais chimiques.

- Effet sur le sol : Ces plantes améliorent la structure du sol et accroissent sa biodiversité.

- Impact économique : L’intégration des légumineuses dans la rotation des cultures peut réduire les coûts liés à la fertilisation dans le temps.

Pour plus de détails sur les cultures fixatrices et leurs bienfaits, explorez cet article sur les techniques de jardinage.

En abordant ces différentes facettes du cycle de l’azote, il est impératif d’adopter des méthodes qui préservent la qualité de nos ressources naturelles. Les pratiques agricoles, orientées vers la durabilité et l’intégration de solutions basées sur la biodiversité, doivent devenir la norme pour garantir un avenir fertilité naturellement fertile.